Malattia da reflusso gastroesofagea (MRGE) e Malattia da reflusso laringofaringeo (RLF): conoscere le differenze per comprendere le somiglianze. Il punto di vista del gastroenterologo e dell’otorinolaringoiatra.

Dr. Francesco Maniscalco, Medico Chirurgo Specialista in Otorinolaringoiatria

Dr. Paolo Pirrotta, Medico Chirurgo Specialista in Gastroenterologia

Epidemiologia e clinica della Malattia da Reflusso GastroEsofageo (MRGE)

La Malattia da Reflusso GastroEsofageo (MRGE) è una condizione clinica caratterizzata dal passaggio di contenuto gastrico in esofago. È una patologia molto diffusa a livello globale ma soprattutto interessa maggiormente i Paesi occidentali. Il 25% circa della popolazione mondiale e in Italia, una percentuale stimata tra il 23 e il 26%, riferisce una sintomatologia attribuibile alla malattia da reflusso gastroesofageo, due o più volte a settimana, con un effetto dannoso sulla qualità della vita.

La Consensus di Lione, pubblicata su GUT nel settembre 2023, fornisce una definizione moderna di MRGE, in cui le prove derivanti dai test diagnostici esofagei supportano la revisione o la personalizzazione della gestione della MRGE per il paziente sintomatico. Nel documento vengono descritti i sintomi che hanno alta o bassa probabilità di relazione con la malattia da reflusso. Il fatto che la MRGE venga o meno dimostrata definisce le strategie diagnostiche e le opzioni dei test da utilizzate per giustificare la sintomatologia del paziente.

Quali sono i sintomi della GERD e della MRGE?

Ricordiamo che bruciore di stomaco e rigurgito acido sono sintomi tipici della MRGE (o GERD), mentre dolore toracico non cardiaco, tosse e laringite sono le manifestazioni atipiche.

Per quanto riguarda la MRGE, il passaggio retrogrado di contenuto gastrico nell’esofago, o come dicono gli anglosassoni “troppo acido nel posto sbagliato”, comporta i seguenti sintomi tipici:

- pirosi retrosternale;

- rigurgito acido;

- eruttazione;

- percezione di dolore retrosternale (talvolta).

I sintomi atipici, invece, sono:

- senso di corpo estraneo in gola;

- secrezioni mucose dense;

- tosse stizzosa;

- raucedine;

- difficoltà alla deglutizione;

- asma;

- otite media;

- singhiozzo;

- erosione dello smalto dei denti.

Come è possibile notare nella forma atipica, le manifestazioni della sfera ORL sono preponderanti.

Infatti, è da considerare una patologia infiammatoria, che colpisce il tratto aero-digestivo, prevalentemente la regione faringo-laringea, ma, a volte, non risparmia l’orofaringe, il rinofaringe, l’orecchio medio, le cavità naso-sinusali e persino la mucosa congiuntivale. È però opportuno considerare che la laringofaringite da reflusso (RLF) spesso si manifesta in assenza dei sintomi tipici della MRGE e viceversa. Di conseguenza l’assenza dei sintomi tipici non deve fare escludere la diagnosi di laringofaringite da reflusso.

Dal punto di vista ORL, da pochi anni si parla di una nuova entità nosologica ovvero la “laringo-faringite da reflusso” (RLF). Di recente, infatti, anche grazie al miglioramento delle procedure diagnostiche, si è scoperto che il reflusso gastrico è in grado di produrre lesioni e sintomi non solo a livello esofageo, ma anche a livello delle alte e basse vie aeree. Si parla pertanto di manifestazioni extraesofagee.

In letteratura, solo nel 1991 con Kaufman vengono descritte le manifestazioni laringee della MRGE e si inizia a riconoscere questa patologia e viene quindi introdotto ufficialmente il termine di Reflusso LaringoFaringeo. Pertanto, oggi è più opportuno distinguere una sintomatologia tipica e atipica della MRGE.

Fisiopatologia ed eziopatogenesi della MRGE

Ancora oggi, la fisiopatologia della MRGE non è completamente compresa, ma certamente viene considerata come una malattia ad eziologia multifattoriale. Tra i fattori coinvolti nel reflusso vanno considerati:

- ernia iatale da scivolamento;

- bassa pressione dello sfintere esofageo inferiore;

- rilassamento transitorio dello sfintere esofageo inferiore;

- tasca acida;

- aumentata distensibilità della giunzione esofagogastrica;

- prolungata clearance;

- ritardato svuotamento gastrico.

Per quanto riguarda la patogenesi devono essere considerare numerosi fattori di rischio associati a questa patologia; tra questi ritroviamo:

- sovrappeso e obesità;

- fumo di sigaretta;

- consumo di pasti eccessivamente abbondanti o poco prima di coricarsi;

- eccedere in alimenti a rischio, come cibi grassi o fritti;

- consumo di bevande a rischio, come alcolici e caffè.

Vanno anche considerati meccanismi aggiuntivi in grado di influenzare la percezione dei sintomi, come l’entità del livello di acidità del materiale refluito, la sua estensione prossimale, la presenza di gas nel reflusso, il reflusso duodeno-gastroesofageo, la contrazione muscolare longitudinale, l’integrità della mucosa e la sensibilizzazione periferica e centrale. Comprendere la fisiopatologia della GERD è importante per futuri obiettivi terapeutici poiché i sintomi della GERD refrattari agli inibitori della pompa protonica rimangono un problema comune.

La Consensus di Lione fornisce criteri conclusivi a favore e contro la diagnosi di malattia da reflusso gastroesofageo (GERD) e parametri aggiuntivi che consolidano o confutano la diagnosi di GERD quando i criteri primari sono borderline o inconcludenti.

In ambito ORL, le lesioni da reflusso sono causate dall’eccessiva esposizione delle mucose esofagee ed extraesofagee al contenuto gastrico, dovuta alla disfunzione dei meccanismi molteplici e complessi che costituiscono la barriera anti-reflusso (LES, UES, iato esofageo, peristalsi esofagea) e da una diminuzione delle resistenze naturali.

Nel dettaglio i principali agenti chimici che agiscono sono: l’acido cloridrico e la pepsina. Questi, trovandosi in un territorio diverso da quello gastroesofageo, causano importanti alterazioni della mucosa delle vie aeree superiori. Si realizza l’unione tra l’azione caustica dell’acido cloridrico con l’azione litica della pepsina provocando di conseguenze le lesioni del rivestimento mucoso colpito.

A causa della forza di gravità, l’esofago subisce solo il “transito veloce” della secrezione acida, mentre faringe e laringe rimangono a contatto con il materiale refluito dallo stomaco per un tempo più prolungato a causa della loro conformazione anatomica che impedisce all’acido, una volta superato lo sfintere superiore, di ritornare nell’esofago.

Inoltre, l’esofago è in grado di tollerare, seppure in modo limitato, il reflusso di materiale gastrico grazie all’epitelio pluristratificato e alle giunzioni strette intercellulari e grazie alla peristalsi esofagea, funzione motoria che aumenta la clearance degli acidi. Tali meccanismi di difesa vengono meno a livello laringofaringeo, pertanto, risulta essere una zona più sensibile e vulnerabile.

Endoscopia VAS

Per l’ORL, l’endoscopia delle via aeree superiori è la migliore metodica diagnostica per valutare gli effetti del reflusso acido a livello laringofaringeo. I segni indiretti di tale patologia che si evidenziano con maggiore frequenza sono:

- iperemia della volta del rinofaringe;

- iperemia ed aspetto ad “acciottolato” della parete posteriore dell’orofaringe;

- ristagno salivare in vallecule glosso-epiglottiche e seni piriformi;

- iperemia ed edema della regione aritenoidea e interaritenoidea.

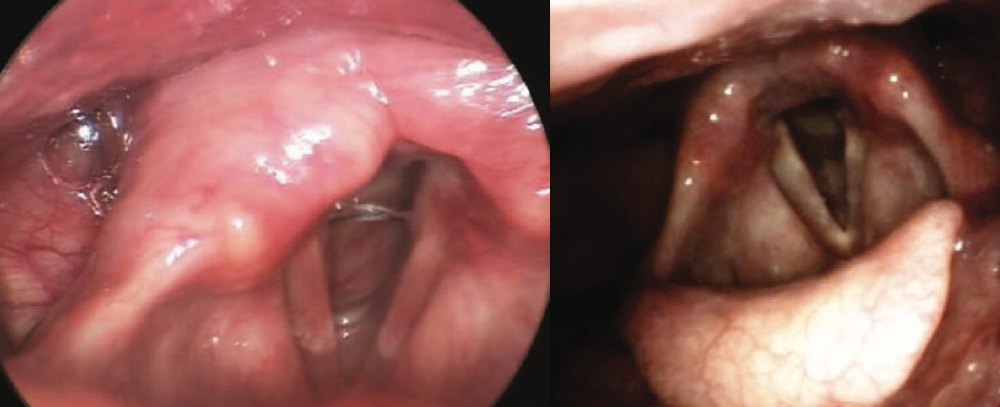

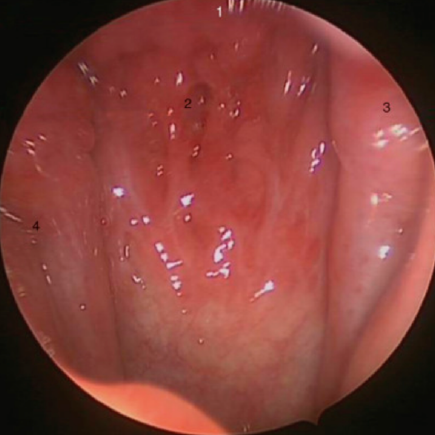

Di seguito alcune immagini endoscopiche di quadri tipici di laringofaringite da reflusso.

Iperemia ed edema della regione aritenoidea e interaritenoidea

Iperemia ed aspetto ad acciottolato della parete posteriore dell’orofaringe

Iperemia della volta del rinofaringe

Diagnosi e terapia

La moderna diagnosi di MRGE inizia con l’identificazione dei sintomi fastidiosi, ma non tutti i sintomi hanno lo stesso peso. Le sensazioni di bruciore sotto lo sterno (bruciore di stomaco) o il dolore toracico retrosternale possono essere intercambiabili quando rispondono ai farmaci antisecretori empirici, soprattutto dopo che è stata esclusa un’eziologia cardiaca per il dolore toracico. Circa due terzi dei pazienti con bruciore di stomaco e metà dei pazienti con dolore toracico non cardiaco riferiscono una risposta alla terapia antisecretoria a breve termine, ma un effetto placebo del 10%-25% può confondere questa risposta; pertanto, la risposta a uno studio empirico con PPI da sola non è sufficiente per una diagnosi definitiva di GERD.

Sia il bruciore di stomaco sia il dolore toracico possono derivare da disturbi motori. Il rigurgito, la presenza spontanea di contenuto gastrico acido o amaro in bocca, spesso non migliora completamente con la sola soppressione acida. Il rigurgito deve essere differenziato dalla ruminazione, un comportamento postprandiale appreso inconsciamente, a volte piacevole, che tipicamente si interrompe quando il rigurgito diventa acido; questo può essere confuso con GERD refrattario agli PPI.

Sia l’eruttazione sopragastrica (dove l’aria ingerita o iniettata nell’esofago non raggiunge lo stomaco prima dell’eruttazione) sia l’eruttazione gastrica (dove l’aria nello stomaco prossimale viene scaricata durante un transitorio rilassamento del LES) possono innescare il reflusso.

L’eruttazione (e la sua mancanza) può anche far parte di sindromi comportamentali senza reflusso patologico. La tosse cronica e il respiro sibilante hanno una probabilità significativamente inferiore di eziologia diretta da reflusso rispetto ai sintomi tipici. La tosse cronica può rappresentare un comportamento iper-reattivo, in cui il reflusso è uno dei numerosi fattori scatenanti degli attacchi di tosse, come cambiamenti improvvisi di temperatura o umidità, parlare o usare la voce in modo prolungato, odori o profumi forti, fattori scatenanti del cibo e gocciolamento retronasale. Il respiro sibilante e l’asma possono raramente essere scatenati dal reflusso, quando una gestione aggressiva del reflusso può fornire un migliore controllo dell’asma. I dati che dimostrano la risposta del globus alla gestione della GERD sono scarsi. Raucedine, schiarimento della gola e mal di gola hanno associazioni ancora meno robuste con il reflusso e questi sintomi spesso sono correlati ai processi cognitivi con o senza malattia da reflusso. Infine, è improbabile che i sintomi epigastrici e addominali (nausea, dolore addominale) abbiano un’eziologia da reflusso per cui il monitoraggio del reflusso non è generalmente raccomandato, ad eccezione della caratterizzazione errata del bruciore di stomaco come bruciore epigastrico.

Trattamenti per l’ORL

In questo scenario l’unica strategia che rimane indiscutibilmente di supporto ed efficace è quella di “rinforzare” la barriera epiteliale offrendo riparo da acido e pepsina in modo da consentire la cicatrizzazione delle lesioni mucosali ove presenti.

È di fondamentale importanza mettere in atto degli accorgimenti dietetico comportamentali con l’obiettivo di ridurre i fattori di rischio. Utili in tal senso sono le seguenti indicazioni:

- smettere di fumare;

- eliminare alimenti “trigger” quali cibi grassi, fritti, altamente processati, bevande gassate, birra, vino e caffè;

- non assumere la posizione clinostatica subito dopo aver mangiato.

Da un punto di vista farmacologico trovano indicazione:

- PPI per ridurre la produzione acida a livello gastrico

- Alginati di sodio e magnesio

- Procinetici per favorire lo svuotamento gastrico.

Il ruolo dell’alginato nel trattamento della MRGE è ormai consolidato, le sue caratteristiche chimico-fisiche e un’ampia letteratura ne giustificano l’impiego in presenza sia di reflusso acido sia di reflusso non acido. Oltre alla sua capacità di formare uno strato viscoelastico galleggiante sul contenuto gastrico, di recente, studi in vitro sull’inibizione delle proteasi hanno evidenziato la notevole proprietà dell’alginato di inibire selettivamente la pepsina. Inoltre, in tali preparazioni è presente anche l’acido ialuronico estremamente utile nei processi riparativi e rigenerativi della mucosa laringofaringea.

Si ha dunque effetto barriera antireflusso nello stomaco e contemporaneamente un effetto barriera di protezione e rigenerativa sugli epiteli.

Clicca qui per maggiori informazioni su CHETOGERD® GEL e RICEVERE I CAMPIONI del prodotto

Falsi miti sulla dieta

Dal punto di vista alimentare diciamo che nel corso degli anni è stata consigliata l’eliminazione di alimenti definiti “trigger” in modo abbastanza opinabile. In passato è stato suggerito di non mangiare agrumi e pomodoro, non consumare menta, cioccolato, cipolla, aglio, etc. Oggi possiamo dire che tutto questo non è mai stato supportato da evidenza scientifica. Le recenti linee guida statunitensi dell’American College of Gastroenterology ci dicono che non ci sono degli alimenti trigger per definizione, piuttosto il soggetto deve individuare nella propria alimentazione quelli che sono i cibi che gli evocano più facilmente i sintomi e quindi eliminarli o ridurne il consumo.

Conclusioni

Le nuove evidenze forniscono una definizione moderna di GERD attuabile, in cui l’evidenza derivante dai test esofagei supporta la revisione, l’escalation o la personalizzazione della gestione della GERD per il paziente sintomatico.

Vengono descritti i sintomi che hanno un’alta o una bassa probabilità di relazione con episodi di reflusso. La GERD non provata o provata definisce le strategie diagnostiche e le opzioni di test.

I pazienti senza precedente evidenza di GERD (GERD non dimostrato) vengono studiati utilizzando il monitoraggio wireless prolungato del pH o il pH con catetere o il monitoraggio del pH senza farmaci antisecretori, mentre i pazienti con evidenza di GERD conclusiva (GERD comprovato) e sintomi persistenti vengono valutati utilizzando il monitoraggio dell’impedenza del pH durante la terapia antisecretoria ottimizzata.

I principali cambiamenti rispetto ai criteri originali del Consenso di Lione includono l’identificazione dell’esofagite di grado B di Los Angeles come prova conclusiva della GERD, la descrizione dei parametri e delle soglie da utilizzare con il monitoraggio wireless prolungato del pH e l’inclusione di parametri utili nella diagnosi della GERD refrattaria quando viene eseguito il test sulla terapia antisecretoria nella GERD accertata. I criteri che non hanno funzionato bene nella diagnosi di GERD perseguibile sono stati ritirati. La personalizzazione dell’indagine e della gestione in base alla presentazione unica di ciascun paziente ottimizzerà la diagnosi e la gestione della GERD.

Compila il seguente form per maggiori informazioni su CHETOGERD® GEL e RICEVERE I CAMPIONI dei prodotti